参政党躍進の構造的背景

今目にしているものはポピュリズムか

今回の参議院選挙では、国民民主と参政党が大躍進し、立民と維新とれいわが伸び悩んだ。共産党と社民党は以前から退潮傾向の流れの中にある。そうした政治状況を指して、日本にもポピュリズムの波が来たのかと良く聞かれる。実際、そういう側面はある。

ポピュリズムとは、そもそも多数派による支配を絶対視しようとする民主主義の一つの風潮であって、一概に否定すべきものというわけではない。エリート政治が目に余るときには、多数派の声によってそれを修正しようとする動きが出てくるものであり、サイレント・マジョリティを代表していると標榜する政治勢力が出てくる。選挙で気に入らない側が勝ったらポピュリズムと非難してよいということではなく、ポピュリズムには明確なエリート支配の修正という特徴があるということだ。

しかし、もちろんそれだけではない。近年の先進各国で観察されるポピュリズム政治運動には、マイノリティ(優遇)批判をする、実現不可能な政策を掲げる、権力を集中させようとするという三点の特徴が存在する。そのいずれも、その時の社会状況と関連しているが、ポピュリズムが「多数派支配」を確立しようとする動きである以上、必然的に取られがちな主張でもある。現代の先進国では無数の硬直化した制度や既得権の蓄積によって、そう簡単には解決しない難題がある。その点、実現不可能な政策を標榜する政党への誘惑が高まりやすい。

しかし、参政党は14議席、国民民主は17議席であり、主張も性格もかなり異なる二つの躍進政党を足し合わせても、自公が獲得した議席には及ばない。したがって彼らはまだ多数派ではない。つまり、日本に来るであろうポピュリズムの波はもっと大きく、それも今後10年以内に起きる可能性が高い。

10年以内にもっと大きな波が来る

なぜ10年以内なのか。それは第一党と第二党の座を占める自民と立民がともに高齢層の有権者に支えられており、また歴史の長い共産党も支持層が高齢化しているからである。支持層が投票に行けないほど高齢化すれば、立民は国民民主に道を譲り、長老たちは引退して若い候補者を吸収されてしまうだろう。れいわはかつての共産票を奪っているが、彼らもまた若年層を参政党に奪われている節がある。

あと10年たてば、世代交代の影響はもっと大きくなる。第一次ベビーブーマー世代(団塊世代、現在主に70代後半)の投票率が健康寿命との兼ね合いで下がり、第二ベビーブーマー世代(団塊ジュニア、現在主に50代前半)以下の影響力が大きくなるからだ。

安倍政権下でウェッジ・イシューとして機能した憲法と外交安保問題について、(賛成にせよ反対にせよ)強い価値観を有するのは主に70代、少なくとも60代以上である(山猫総研「日本人価値観調査」2019、2022を参照)。国民民主も参政党も若年層から現役世代に強く、70代以上では存在感がない。次にくる本格的なポピュリズムの波で躍進するのが本当に参政党かどうかは分からないが、内向きの右派ポピュリズム政党が少なくとも第二党に躍進するというのは十分にありうるシナリオであることが分かるだろう。

だからこそ、自民党が下野して出直せば何とかなると思うのは、過去の政治的文脈に囚われた幻想なのである。もちろん、第二次ベビーブーマー世代は自民党をまだそこそこ支持してくれている。彼らが、自民党の票を下支えする。しかし、10年後にウェッジ・イシューとして引き続き憲法や外交安保問題が機能するかどうかは、もはや疑わしい。

なぜ参政党が躍進したのか

ここで、なぜ参政党が躍進したのかを押さえておこう。党の能力という意味では、草の根の保守運動に成功したことが大きいが、それはもうすでに各所で語られている。トランプ効果も当然ある。しかし、トランプ要素は外的要因であり、すべての国でまったく同じ影響が出るとまではいえない。本稿が着目するのは、数ある理由の中でも日本政治に内在する構造の変動である。

まずは、日本の有権者を分断する第一軸(外交安保対立)の融解。次に、グローバリゼーションと社会リベラル化の進展によって空いた「介入的保守」(ポピュリスト)の枠に参政党が滑り込んだこと。順に解説しよう。

日本政治の対立軸は、長らく明確に外交安保の左右対立だった。護憲か改憲か、日米同盟へのアレルギーか同盟支持か、自衛隊の消極容認か積極活用か。安倍総理は、日本の左右対立をかつて一国平和主義と積極平和主義との対立であると表現した。国際的に通じる言い方をすれば、非同盟対西側陣営であり、孤立主義対同盟深化であったと表現できる。

安倍政権下で民進党(旧民主党)が同盟強化につながる安保法制に反対したことは、この対立を再燃させ、多くの人の投票動機となった。右も左も、安保法制をウェッジ・イシューであると認識して投票したのである。有権者の中で、安保対立に関心が持てなかった人々は消極的に現状を追認した。

しかし、上述の世代交代がじわじわと影響を表し、また岸田、石破両政権が内政スキャンダルへの対応に追われる中で、支持層に響くウェッジ・イシューを打ち出せず、憲法や安保に対する関心は低下する。国民民主は内政に集まった関心を利用して「103万の壁」という減税イシューを掲げ、支持率を上げた。第一の外交安保の対立軸が融解すると、経済的な価値対立と社会的な価値対立の存在感が増すようになる。また、安保のような大きなテーマが背景に退けば、個別争点に関心が分散する。したがって、今は個別の論点で戦いやすい政治環境が出現している。外国人受け入れ規制問題などはその最たるものだ。

れいわによる「地ならし」

外交安保の対立軸を相対化し、個別争点を戦う環境を作ったもう一人のアクターは、れいわ新選組である。れいわは結成当時から、他の左派政党と差別化するため、減税と給付に振り切った。ここで注目すべきは、反原発など生活に近い想像力を持ちやすい論点こそ併せて主張したが、護憲やフェミニズムなどのリベラル系争点をそれほど力強く打ち出さなかったことだ。れいわが出てきた初期に飛びついたのは、共産党を支持しうるような急進左派の中高年と、極端に所得の少ない生活困窮層であった。

れいわはじりじりと共産党の票を食い、生活に苦しい層に浸透していく。立憲民主党のように財政規律をある程度重んじる党には主張できない極端な政策を掲げることで、経済ポピュリズムに振り切った。その結果、左派陣営における護憲や外交安保の争点がだんだんとぼやけていき、分配と、反原発のような個別争点が立っていくようになった。つまり、れいわの活動によって日本の左派陣営の側からも、第一軸が相対化されることになったのである。

れいわは分配強化一本のメッセージで有権者にアピールしてきたため、孤立主義的な生活保守の有権者もある程度まで引きつけることができていた。しかし、すべての人が貧しいわけでもなければ、反原発なわけでもない。そこへ登場したのが参政党である。急進左派はなかなか社会的な右派である参政党には流れないが、それ以外の例えば「生活保守」は参政党方向にも支持が動きうる。

参政党は経済的には分配重視寄りだが、れいわほど極端ではない。その代わり、財政規律に関してはれいわと同じくらい積極財政を唱える。外国人をめぐる問題提起や有機農業などの個別論点をうまく発信し、れいわから参政党への支持政党変更という社会的なイデオロギーの左右移動さえ起きた。

この現象は、ドイツで起きた緑の党の躍進と、その後のAfD躍進の流れにも似ている。緑の党は当初環境問題のシングルイシューで若者から支持を集めたが、そののち退潮傾向に陥った。若者の支持はいまではAfDに向かっているとされる。なぜそんなことが起きてしまうのか。グローバルに見て、若者はかつてのようなイデオロギー軸で物事を見ていないということだろう。

価値観マップの空白地帯

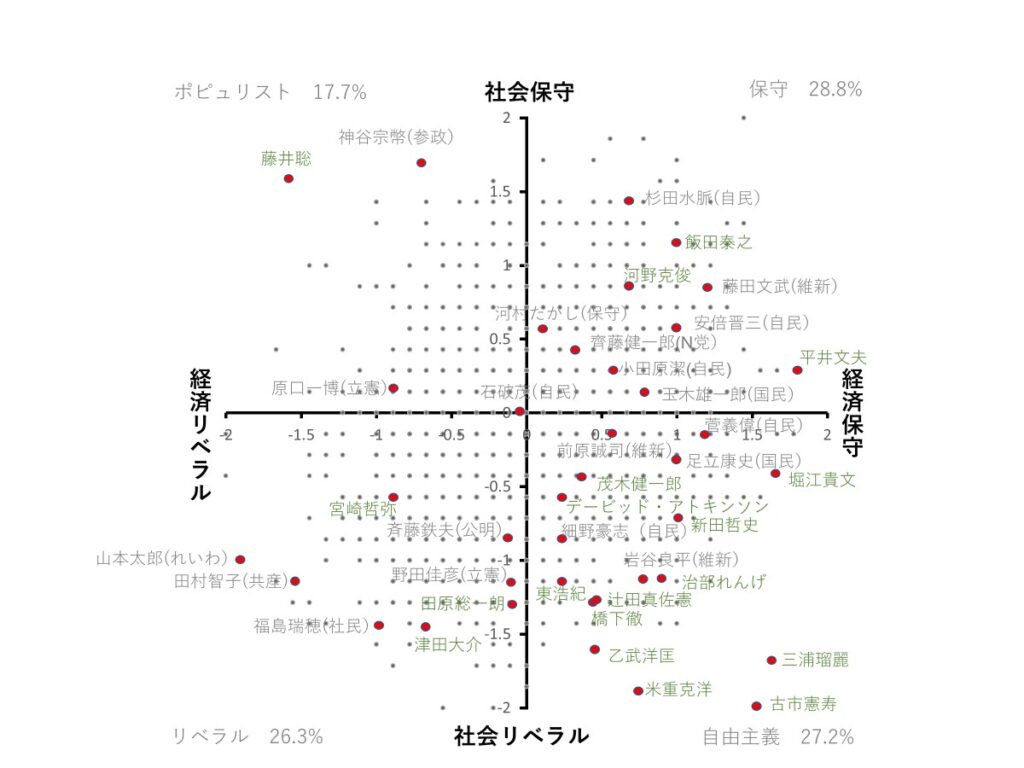

次に、参政党が占めている経済的/社会的価値観の立ち位置を確認しよう。参政党の東大朝日調査への回答を参考にすると、山猫総研の行っている「あなたの価値観診断」テスト上、参政党は左上象限(ポピュリスト)にあたる(図1参照)。従来野党が軒並み社会リベラル化した結果、空いた(4つのカテゴリーの中では少数派の)象限である。保守/革新の二項対立にははまりにくいのはそのためである。正確には、参政党の立ち位置は社会保守/経済リベラル(グラフにない外交安保分野の価値観では保守と孤立主義のミックスのようだ)である。

図1:日本人価値観調査(弊社ウェブサイト)より

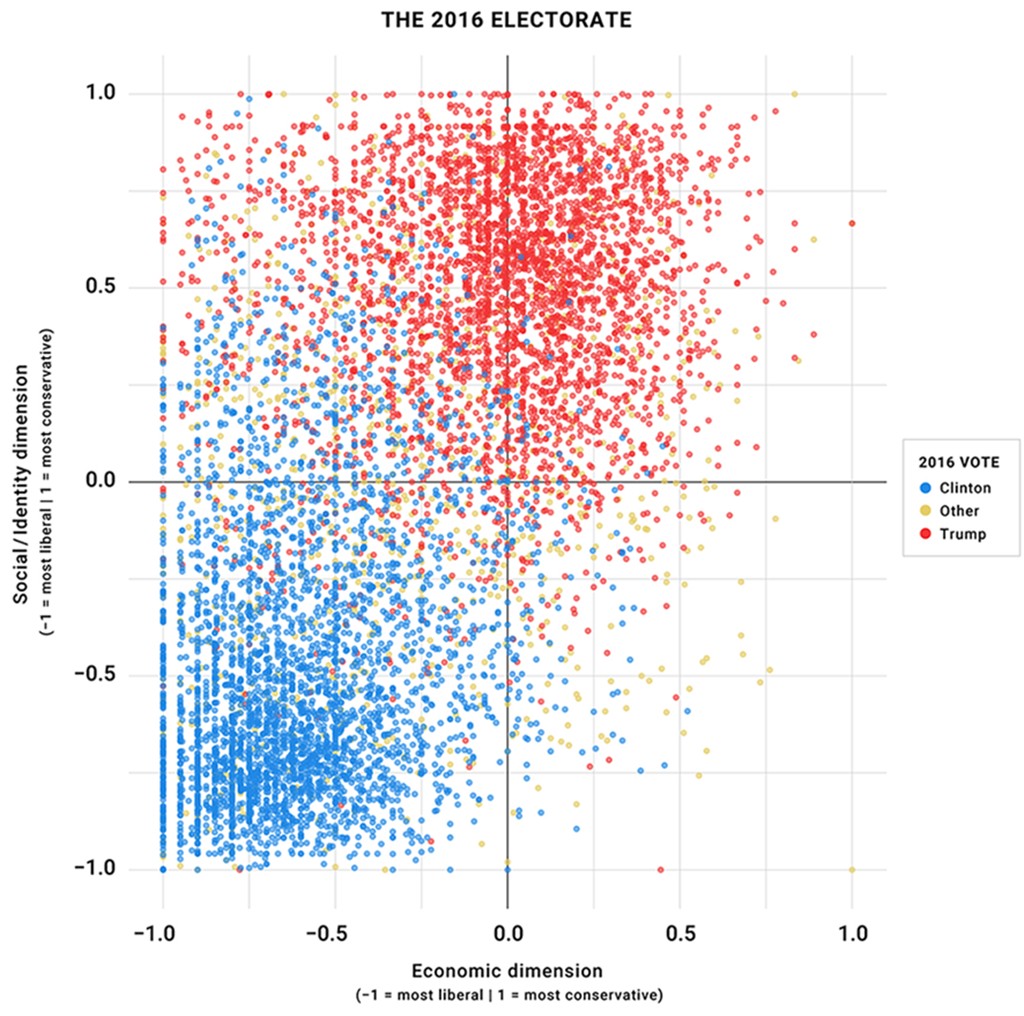

トランプ現象が最初に沸き起こった2016年、民主党と共和党が最も激しく取り合ったのはこの左上の象限、「ポピュリズム」層だった(図2参照)。「リベラル」層は民主党が取りきり、「保守」層は当然ながら共和党が取る。小さな政府や減税という経済保守と社会的なリベラリズムをともに信じる人はアメリカでは4%にも満たないため、白人労働者や保守的白人女性、マイノリティ男性などが多く位置するこの「ポピュリズム」層を取り合うことになる。

図2:Lee Drutman, “Political Divisions in 2016 and Beyond: Tensions Between and Within the Two Parties,” June 2017より、アメリカの2016年大統領選挙における投票先と各人の価値観マップ

日本ではアメリカと違って経済保守と社会リベラルの組み合わせをとる人が多いため、分布こそ異なるが、この社会保守のポピュリズム層は、野党がこぞって社会リベラル化した現在において、いわばブルーオーシャンだった。

安倍政権時代の自民党支持者が参政党に流れたと指摘する向きもある。実際、いくつかの調査では自民党から参政党へも一部票が流れていることが分かっている。安倍さんに集まった支持は「強さ」に対する支持でもあったため、政策的には真逆でも、孤立主義で分配重視の有権者が安倍政権に支持を寄せたという背景はある。

だが、自民党支持層というのは元々現状肯定型の人が圧倒的に多い。元々、自民支持であることと現状打破欲求にはあまり親和性がない。参政党に支持が流れているとすれば、それは参政党が今あるものを守りに入ってくれる政党だと誤認しているからだろう。そういうタイプの支持は長続きしない。今回自民党で落ちている候補には杉田水脈氏など急進的右派が目立つ。参政党と一番競合しているのは、自民党の中でも急進的な右派政治家だということがわかる。

むしろ、興味深いのは現状打破的な野党支持者が本当に「社会リベラル」だったのかという問いが生じていることだ。社会的リベラリズムを一番に掲げている社民党は、今回かろうじて存続を確保したが、社会的リベラリズムを主要争点と考えている有権者はどうも少ないようだ。外国人問題のような社会的論点がクローズアップされるのはたいてい将来不安や産業基盤の流出、社会変動への不安などが起きているときである。社会と経済の不安要素点が絡み合ったときに、リベラリズムの原理原則だけを打ち出せる人は稀だ。不満の端緒は経済的なものでも、文化的摩擦や治安問題とつながることで排外的主張が勢いを増す。そこに社会保障をめぐる将来不安等が加われば、一気に有権者が動いてしまう。既存政党が汲むべき教訓としては、常にその二つの領域の連関を意識することだろう。

安倍氏の防波堤が崩れて

最後に、自民党支持者の中にある参政党的なものへの誘惑について述べておきたい。安倍氏の存在が食い止めていたものは何かというと、それはポピュリズムというよりも、保守のなかにある孤立主義の誘惑である。同盟深化や積極的平和主義は言うに及ばず、外国人労働者や観光客の受け入れ政策においても、自民党支持層は安倍支持ゆえにそれを「日本の価値を上げるもの」として受け入れてきた。

ところが安倍氏が亡くなった今、彼をしきりに持ち上げながら、孤立主義を掲げる人々がいる。日本における長年のイデオロギー的な安保対立、安倍さん時代には重要だった「積極平和主義と一国平和主義」の対立にはもう関心がなく、背を向けてよいと保守の一部が思っているからだ。「外国人受け入れ」拡大を推進したはずの安倍さんをなぜ、外国人規制を標榜する人々が持ち上げるかといえば、彼を超えるスターを誰も生み出せなかったからだ。つまり、いまの日本の孤立主義は、安倍さん人気にあやかりつつも彼の政策を根本否定したいという半ば”幼児的な状態”にある。

だから日本にはまだ本格的な「トランプ現象」は起きていないし、しょせんはアメリカに守られながら孤立主義幻想を弄んでいるにすぎない。つまり、日本における右派の台頭と聞いて、とっさにかつての大日本帝国を思い出し、警戒する人々は間違っている。日本の右派ポピュリズムはけっしてまだ本気を出していない。いまのムーブメントに参加する人々は、国内に閉じこもり、生活習慣の違う人々を遠ざけ、綺麗な自然や景観を守って、孤立主義を楽しみたいだけなのである。しかし、草の根保守が成長するために戦うことをやめてしまえば、日本政治も日本経済も漂流していくだろう。また、10年後にさらなる産業基盤の流出や社会文化の変化などを経験したのちに、何が起こるかと言えば、今のように手加減した右派ポピュリズムにはとどまらないだろうと思われる。

日本に必要なのは成長をめぐる争点であり、自民党に関していえばエリート化を戒めてふたたび草の根保守運動を再開することである。